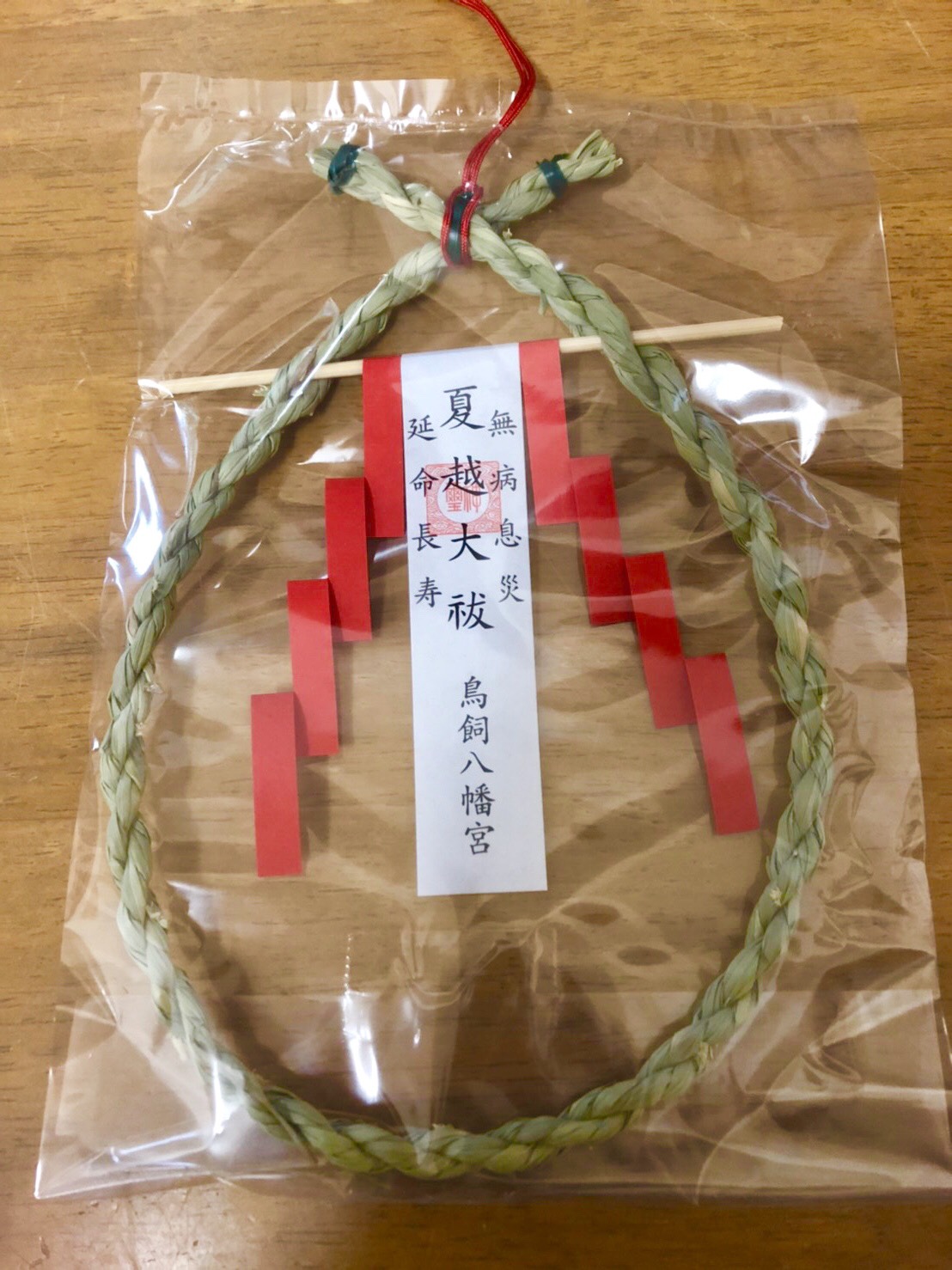

茅の輪くぐり神事

茅の輪くぐりは「夏越の祓」の儀式のひとつとして行われます。

茅(かや)はそもそも古くから縁起の良い植物とされていて、神聖なもの・邪気をはらうものとして神聖視されていました。

日本全国どこにでもあり、まっすぐによく伸びること、先端がとがっていること、中が空洞であることなどから強い生命力を持っていると考えられていました。

この茅の輪が現在のように大きくなったのは江戸時代です。

一説では、「素盞嗚尊(すさのおのみこと)が八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した神話になぞらえて、大きな茅の輪を大蛇に見立ててそれをまたいで退治する」という意味で広がったとも言われています。

夏越の祓は、今年前半の半年間の穢れを清めて災厄を払う神事であり、このあとの後半も無事に過ごせるようにと祈る行事です。古来日本では、夏を迎えるこの時期、疫病が流行ることが多かったため、厄払いと無病息災のため、茅の輪くぐりが執り行われるようになったと考えられています。

■昔、素盞鳴尊(すさのおのみこと)が旅の途中で、蘇民将来(そみんしょうらい)巨旦将来(こたんしょうらい)という兄弟のところで宿を求められました。弟の巨旦将来は、豊かな生活をしていたのにそれを断りました。しかし、兄の蘇民将来は貧しい暮らしをしていましたが、素盞鳴尊をお泊めして、厚いもてなしをしました。

その後何年かたって素盞鳴尊は再び蘇民将来の家を訪れて、「もし悪い病気が流行することがあったら、茅で輪を作って、腰につけていれば病気にかからないですむでしょう」 とお教えになりました。

■これから、「蘇民将来」と書いた紙を門にはっておくと災いを免れるという信仰が生まれました。茅の輪も、最初は人々が腰につけるほどの小さなものでしたが、時代がたつにつれて大きくなり、これをくぐって罪やけがれを取り除くようになりました。

茅の輪のくぐり方

(1) 先ず、茅の輪の前に立って軽く礼をします。左足からまたいで輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

(2) 茅の輪の前で軽く礼をします。右足からまたいで輪をくぐり、右回りに回って元の位置に戻ります。

(3) 茅の輪の前で軽く礼をします。左足からまたいで輪をくぐり、左回りに回って元の位置に戻ります。

(4)茅の輪の前で軽く礼をします。左足からまたいで輪をくぐり、ご神前まで進みます。二拝二拍手一拝の作法でお詣りします。

令和元年7月13日より茅の輪をお出し致します。

半年の間についた罪穢れを祓いに参拝いたしましょう。